草原文化

◎杨建英

随着迷你剧《我的阿勒泰》的热播与阿禾公路的双向通车,一股探讨草原文化、探秘草原风情的热潮迅速兴起。摄影、短视频、文化讲座、音乐、美术等多元形式纷纷涌现,大有“开口不谈阿勒泰,硬核人生很缺钙”之势,一时之间热闹非凡!

可也别说,天下很少有像咱阿勒泰人这般淳朴实在的——先用一部影视剧引客来,再开通一条公路让您直达草原腹地,让人“零距离”感受这片土地的蓬勃生机。

谈及草原文化,想起多年前的一部专著——已故作家孟驰北先生的《草原文化与人类历史》。对现代都市人而言,游牧生活似乎遥远而边缘。但也正因如此,游牧民族的部分习俗与观念,在外界看来简直不可思议。但有趣的恰恰是这些文化特质,令许多现代人心生向往,甚至唤起一种回归自然的渴望。那么,享受着现代文明的城市人,对自然这份执著的钟情,其背后是否藏着某种更深层的关联?

在《草原文化与人类历史》(以下简称《草原》)中,孟驰北先生纵横古今,从文化的起源、传承、转型到现代文明的多维面貌,为人们铺开了一条理解文明演进的通衢大道。

文化是一个宽泛体系,既涵盖有形的物质文化,更包括无形的精神传统;既有代表上层建筑的主流意识形态,也有承载百姓日常的民间习俗。文化载体多样,且极具韧性与延续性。在《草原》中,孟先生以“动”与“静”生动概括了草原文化与农业文化的核心差异——农业文化趋于“静态”,农民固守土地春播秋收,生活安稳却稍欠变通;草原文化则是“动态”的,牧民逐水草而迁徙,充满灵动与生机。

回望西部苍茫的草原与沉默的群山,再看那些穿越时光的岩画、草原石人,以及奔驰至今的牧人——这片土地的神秘,渐渐由感官认知升华为理性思考。它们作为文化现象存在过、辉煌过,其精神与智慧正以新的形态融入现代社会,以“动”的生命力推动人类将探索的脚步迈向更远的未来。

也应清醒认识到:随着经济社会的发展与牧民定居工程的推进,传统游牧逐渐收缩于固定牧道与牧场之间,整体转向“静态”。但这种小范围的“动态”生活,依然激活了区域旅游的“大动态”。加之阿禾公路双向通车,八方游客纷至沓来,草原与外界的连接更为畅通。

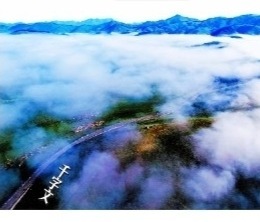

的确,阿禾公路的开通,是阿勒泰草原与现代化交通设施之间的一曲和谐交响。它不仅是自然与人文交融的结晶,更是中华民族多元文化格局中闪亮的一环。草原与公路相依相成,犹如宏伟文化长卷中最灵动的一笔,勾勒出深邃而壮美的草原图景。

这条路,是草原文化的天然展厅。它坐拥得天独厚的自然条件,四季更迭塑造出丰富多样的生态景观——春天草色初萌,点点新绿似大地的希望之光,唤醒沉睡一冬的草原;夏季绿草如茵,野花烂漫,宛若大自然倾翻的调色盘;秋时金浪翻涌,与湛蓝苍穹相映成画;冬季银装素裹,天地皑皑,恍如童话之境。

这里更是草原文化的生发与传承之地。哈萨克族、蒙古族等少数民族世代在此生息,积淀出深厚而独特的民间文化。游牧,是阿勒泰草原的灵魂——牧民依水草迁徙、以马背为家,形成了与自然深度共生的生产生活方式。悠久的游牧传统,不仅练就了生存智慧、畜牧技艺,也滋养出别具一格的民俗文化。

这条路,也是串联起草原文化的纽带,如一条飘逸的丝带,蜿蜒穿梭于阿勒泰草原,将自然美景与人文风情紧密相连。它不仅是通道,更是文化之路——引更多人走进阿勒泰,亲身体验草原的魅力。沿途散布着历史遗迹与自然奇观——古老的岩画,是草原先民生活的真实刻画;神秘的峡谷与瀑布,则是造化天工的神奇创造。这些景致不仅为旅行增添了层次,也更广泛地传播着草原文化的内涵。

草原文化是这片土地的灵魂,而阿禾公路,正是衔接传统与现代的桥梁。愿我们珍惜并传承这份遗产,让其在新时代绽放更璀璨的光芒。