何以中国丨10cm袖珍琵琶!唐代工匠才是真细节控

五千米海拔之巅,国门巍然屹立。在此聆听国乐大师方锦龙以琵琶演绎《我和我的祖国》,堪称一次震撼心灵的艺术洗礼。

千年回响,穿越时空。那古朴苍劲的琵琶声,或许千百年前就曾在这片土地上回荡,与今日的旋律交织成跨越时空的二重奏。

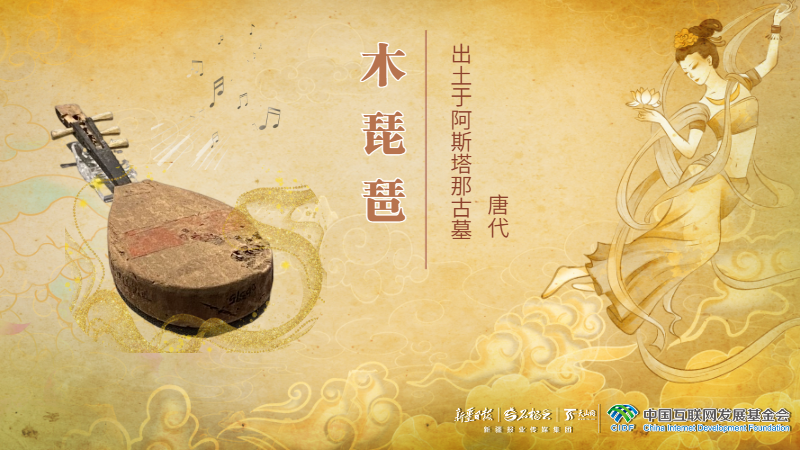

新疆博物馆的展厅中,陈列着两把琵琶与多幅琵琶图像,静静诉说着这个古老乐器在丝绸之路上的辉煌往昔。其中,更有一件堪称“唐代迷你爱豆”的木琵琶——若你凑近细看,仿佛能听见一声穿越千年的清音泛响。

新疆博物馆陈列的唐代木琵琶。天山网-新疆日报记者 赵梅摄

这把小琵琶出土于吐鲁番阿斯塔那古墓,由两件残件拼合修复而成。它仅10厘米长,小到连拨片都难以容纳,却仿佛自带魔力,瞬间将人拽回盛唐的边塞酒馆:烛光摇曳,胡旋疾舞,葡萄美酒夜光杯……

别看它体型迷你,细节却一丝不苟:整把琵琶以木料雕琢,“黑首红身”,色彩鲜明,黑红彩绘流淌着长安教坊的华贵气韵;琴柄装有四只弦轴,左一右三,弦轴分布暗合四弦曲项琵琶的胡乐形制;下方配半梨形共鸣箱,梨形弧度与唐代紫檀琵琶如出一辙。

10厘米能做什么?在今天也许只够做个钥匙扣。但唐代工匠偏以刻刀为笔,在这方寸之间,将真琵琶的所有特性一一还原:共鸣箱的弧度、琴颈的流线、弦轴的倾斜角度……即使历经千年,我们仍能从其精致的造型与彩绘中,感受到当时工匠的绝伦技艺。

新疆博物馆《新疆历史文物展》展厅中的绢衣彩绘木俑(正面)。天山网-新疆日报记者 贾春霞摄

更妙的是,或许它还有一位绝美“舞伴”——同墓出土的绢衣彩绘木俑。这位木俑“小姐姐”面庞饱满圆润,傅粉施朱;身形秀美颀长,婀娜多姿。她双臂轻扬,宛若正在反弹琵琶的飞天,仿佛下一秒,整个乐队就将为墓主人奏响永恒的盛宴。

从长安到中亚,从盛唐到今日,它静默无声,却能在你心底拨响一段穿越时空的独奏。音乐从未消逝,它只是悄然转身,继续在岁月中翩然起舞。

监制:丁涛

统筹:冯婷、喻鹏涛

策划:葛惠芹、廖映月

编辑:王荣

制图:李娜

出品:新疆日报社(集团)

指导单位:中央网信办网络传播局、新疆维吾尔自治区党委网信办

协作单位:新疆维吾尔自治区文物局、新疆维吾尔自治区文博院、新疆维吾尔自治区博物馆

支持单位:中国互联网发展基金会