铸牢中华民族共同体意识丨黄沙依旧守护如初 国宝发掘者再聚尼雅

天山网-新疆日报记者 肖春飞 拍热扎提·阿不都

“蓝光!一道神奇的蓝光!”30年过去了,中国国家博物馆研究员岳峰还清晰地记得打开棺盖、初窥国宝时的惊艳瞬间。

1995年10月13日,中日尼雅遗址学术考察队在尼雅遗址95MNⅠ号墓地8号墓进行考古发掘,出土了国家一级文物——“五星出东方利中国”锦护臂。

这件文物现收藏于新疆博物馆,是中国首批禁止出国(境)展览文物,被誉为20世纪中国考古学最伟大的发现之一。

2025年10月17日,苍穹如洗,秋景灿烂。“五星出东方利中国”锦护臂考古发掘的主要亲历者从位于昆仑山北麓的民丰县城出发,朝北深入塔克拉玛干沙漠腹地。30年后,他们重新踏上这片魂牵梦萦的土地。

车队穿过芦苇荡、胡杨林,便是一望无际、如波浪般起伏的沙丘。经过长时间的颠簸,抵达尼雅遗址时已是正午,烈日将断壁残垣晒得发白,30年前的考古探方在炽烈阳光下依然可辨,仿佛时光从未走远。

“就是这里。”尼雅遗址8号墓附近,遗址守护人凯赛尔·麦合木提指着眼前的沙堆说。

顺着凯赛尔手指的方向,考察队员们缓步上前,掏出手机,与屏幕上30年前国宝出土现场的珍贵照片仔细比对。

10月17日,“五星出东方利中国”锦护臂考古发掘的主要亲历者在民丰县尼雅遗址95MNⅠ号墓地8号墓,仔细比对着屏幕上30年前国宝出土现场的珍贵照片。 拍热扎提·阿不都摄

眼前的尼雅,与30年前照片里的模样似乎并无二致,同样的湛蓝天空,同样的枯死胡杨,同样的沙丘连绵。不同的是,风沙已将当年发掘时的平整场地,雕刻成一座起伏的新生沙丘,如同时间在这里留下的清晰年轮。

“当时,我们看到8号墓男性葬者右侧的织物中露出一点色彩斑斓的织锦,在沙土掩盖中异常醒目。一点点翻开,织锦鲜艳的蓝、白、红、黄、绿花纹逐渐显现,还陆续看到‘国’‘东方’‘五星’等字,最后看到完整的文字是‘五星出东方利中国’,在场所有人都震惊了。”当年的考古队中方队长岳峰回忆道。

“五星出东方利中国”锦护臂长18.5厘米、宽12.5厘米,以每平方厘米220根经线织就“五星出东方利中国”篆体字样及祥禽瑞兽纹样,是汉式织锦最高技术的代表。

塔克拉玛干沙漠的干燥气候,是文物得以保存的关键。岳峰回忆道:“以宝蓝色为主色调的锦护臂,颜色鲜艳得与崭新的一样。”在他撰写的《尼雅遗址考察记》中,有这样一段表述:“当8号木棺起盖起到20公分(厘米)时,于志勇看到了里面精彩的文物,惊呼一声‘太棒了’。”

那一刻,只能用“太棒了”来形容。

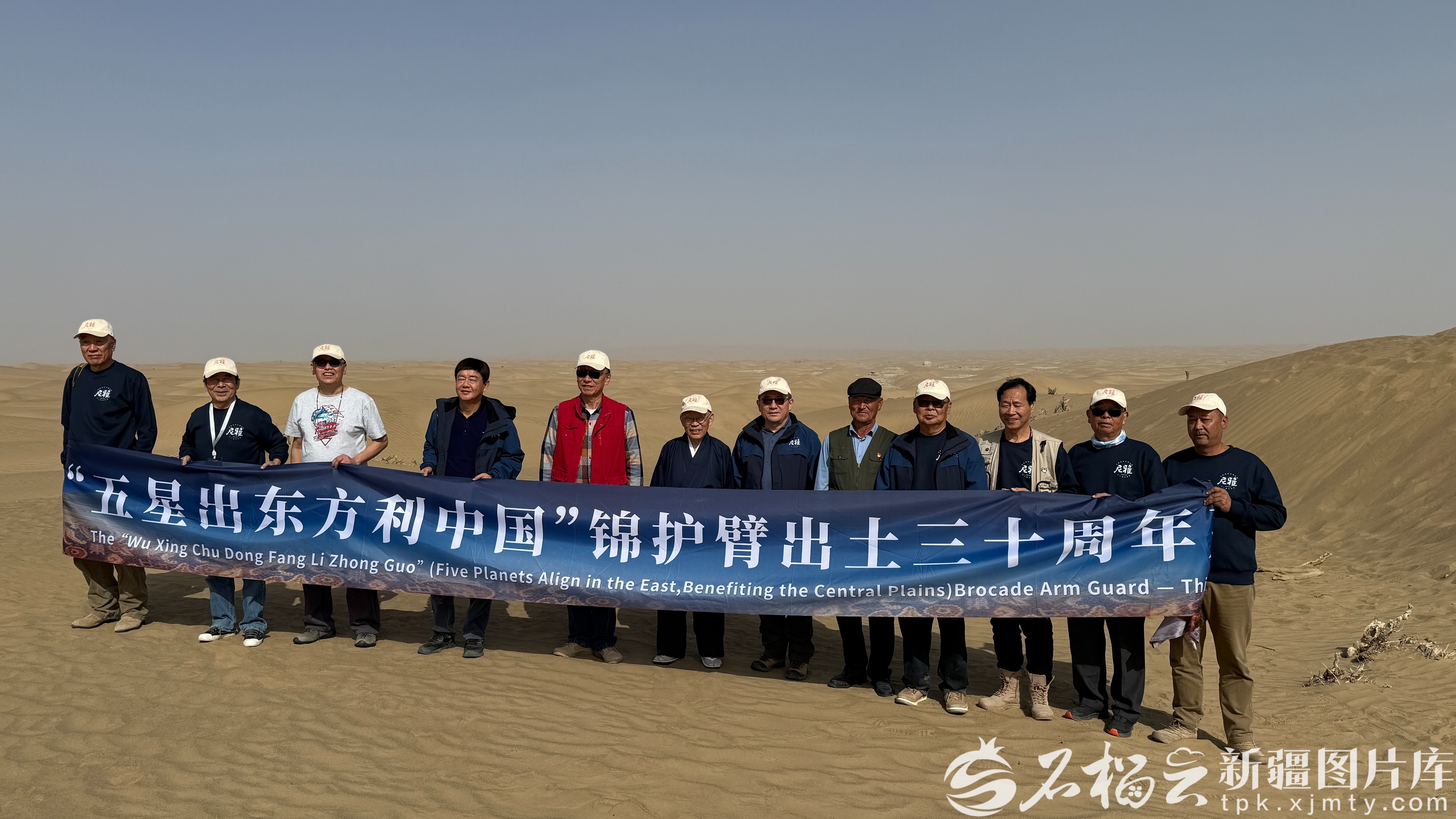

10月17日,“五星出东方利中国”锦护臂考古发掘的主要亲历者在民丰县尼雅遗址95MNⅠ号墓地8号墓前并肩站成一排,镜头定格下这穿越30年的重逢。 拍热扎提·阿不都 摄

新疆文博院副院长、新疆博物馆馆长于志勇说,“五星锦”把天文、史实和古人的阴阳五行观念等巧妙融为一体,并且出现在远离中原的尼雅遗址,证实了国家治理和统辖西域、开发建设西域的历史,也从侧面反映出各民族在两千年前就进行了深度交往交流交融,亦生动展示了中华文明的丰富内涵和特殊魅力,“这是一件非常了不起的国宝!”

自1995年考古发掘结束后,这是新疆文物考古研究所研究员吴勇首次重返尼雅。此刻,30年前的场景历历在目,“看到曾经工作战斗过的每一处遗址保护得这么好,非常高兴。”

“‘五星锦’的图案有凤凰、鸾鸟、麒麟、白虎等祥禽瑞兽,还有祥云瑞草,‘五星出东方利中国’文字巧妙地织在其中,寓意祈佑祥瑞,织锦护臂成为随葬品,也折射出西域各地对中华文化的推崇与认同。”吴勇说。

发现国宝当夜,考古队开怀畅饮,时任中日尼雅遗址学术考察队中方学术队长、新疆文物考古研究所所长王炳华平素从不沾酒,当时也喝了半瓶啤酒。遗憾的是,王炳华于2025年2月6日辞世。

“五星出东方利中国”锦护臂出土至今,已成为新疆文创产品的重要主题,从地毯、丝巾、手包到冰箱贴,深受大众欢迎,尼雅遗址也得到妥善保护。

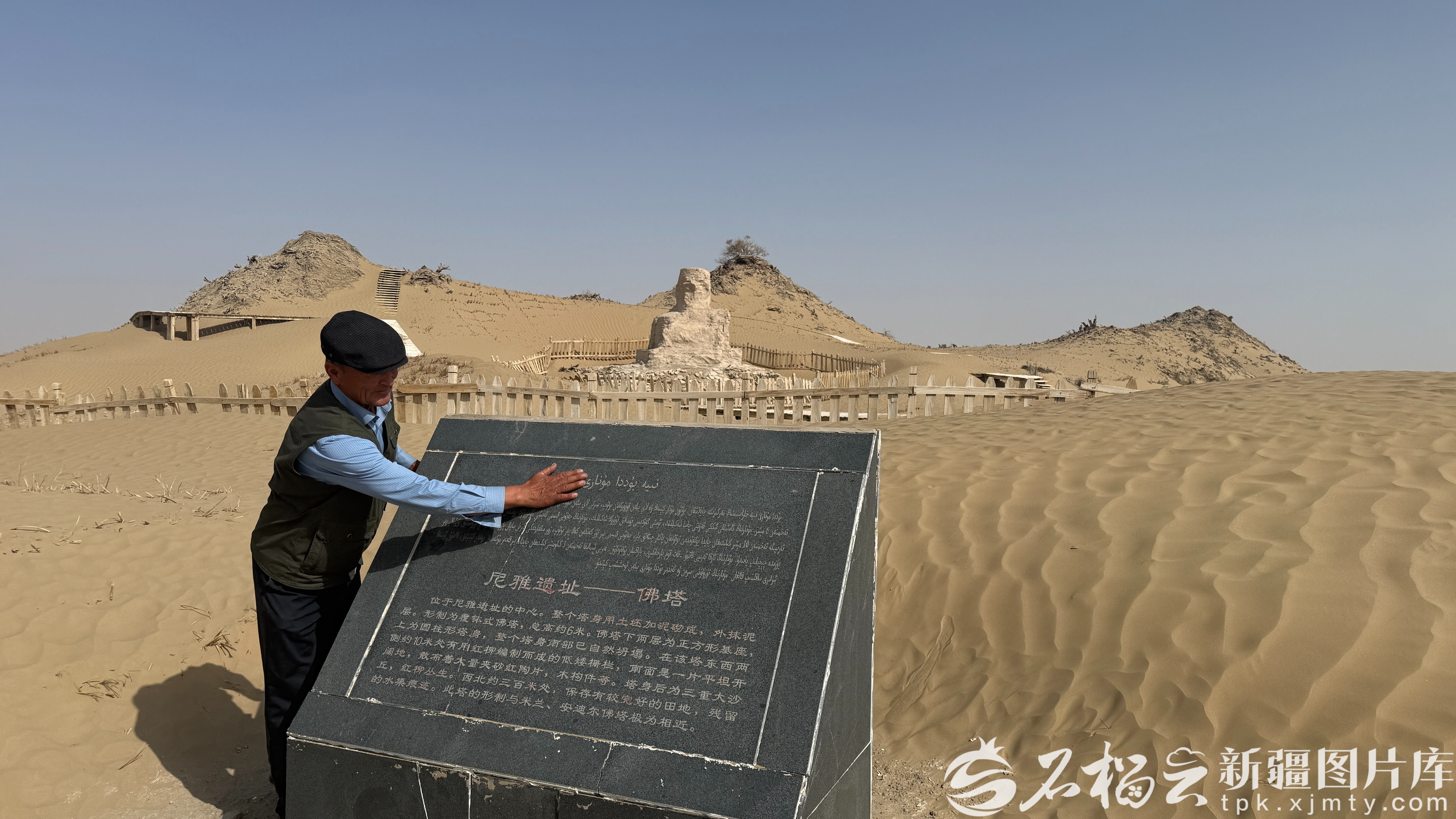

从骑骆驼到驾驶摩托车,凯赛尔守护遗址已28年。得知考古发掘的亲历者重回尼雅,他早早就等在佛塔附近的保护站。30年前,他跟着师傅买买提·库尔班学习,还不是遗址守护人。如今,师傅的小儿子、自己的二儿子都是他的徒弟。“每隔一周,我们会进入遗址,巡守佛塔、房屋、果园、水渠等百余处遗迹。”凯赛尔说。

10月17日,在民丰县尼雅遗址中心,遗址守护人凯赛尔·麦合木提擦拭佛塔遗迹碑上的尘土。拍热扎提·阿不都 摄

“来,我们再合一张影!”有人提议。

夕阳西下,8号墓前,当年考古发掘的亲历者并肩站成一排,镜头定格下这跨越30年的重逢。

根据科学推算,2040年9月9日会出现罕见的五星聚会天文奇观,大家相约:届时尼雅再聚!